利用者を獲得する基本戦略と成功事例

放課後等デイサービス(以下、放デイ)を運営するにあたり、利用者の集客は最重要課題の一つです。

近年、放デイ事業所の数は増加しており競争も激化しています。例えば、令和5年時点で全国の放デイ事業所数は約2万箇所を超え、ここ5年で倍増しています。そのため、「ただ開所して待っているだけ」では十分な利用者確保が難しく、計画的な集客戦略が必要です。本記事では、放課後等デイサービスの効果的な集客方法について基本戦略から具体策まで詳しく解説します。さらに、実際に集客に成功した事例も紹介し、明日から実践できるポイントをご紹介いたします。

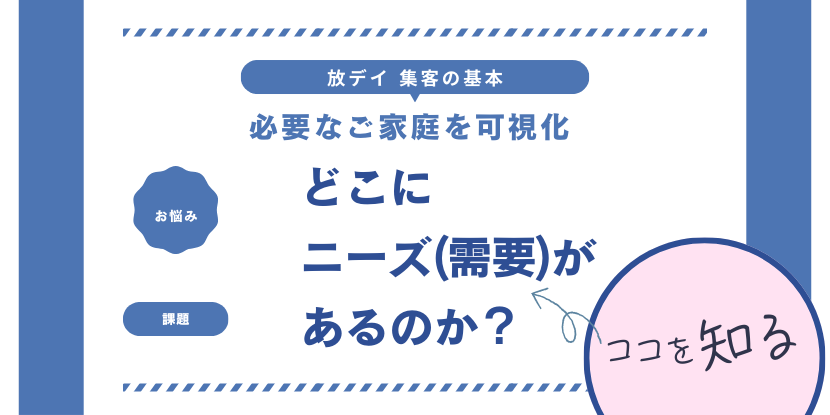

放課後等デイサービスの集客の基本

~ 必要としているご家庭を可視化 ~

放デイ集客の第一歩は、どんなご家庭にサービスを届けたいかを明確にすることです。 まずは、支援を必要としているご家庭を具体的にイメージしましょう。 子どもの特性によって保護者の方のニーズは異なりますが、共通するニーズとして以下が挙げられます。

- 学校や家庭だけでは経験できない、子どもが楽しみながら成長できる機会を求めている。(学習支援だけでなく、社会性や創造性を育む活動に期待している)

- 子どもの発達に課題を感じており、専門的な療育や支援を受けられる場所を探している。(個別支援計画に基づいた丁寧なサポートを望んでいる)

- 学童とは異なる、放課後の居場所が必要

- 送迎やサービス提供時間の保護者側との相性(働いている保護者層と時間が合致しているか)

- 子どもの可能性を最大限に伸ばしてあげたい。(学習面だけでなく、非認知能力や才能の開花にも期待している)

- 大人になるまでに、子ども自身が自立して生きていく力を身につけさせたい。(長期的な視点で、成長をサポートしてくれる専門的な機関を探している)

- 子どもの個性や才能を伸ばす機会を提供してほしい(多様な活動プログラムや、職員への期待)

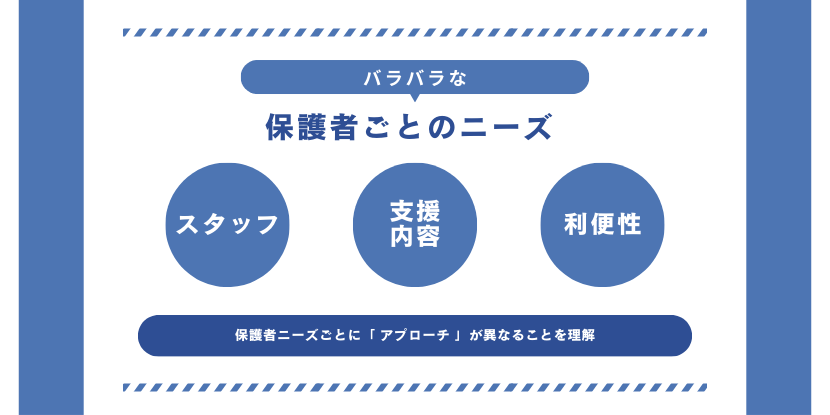

さらに、保護者の方に安心して選んでいただくためには、私たちにはどんなスタッフがいて、どのような支援に強みがあるのかを具体的に伝えることが重要です。

こうした保護者ニーズのうち、どの点が特に満たしやすいのかを予め設定すると、効果的な施策が立てやすくなります。例えば「療育の質を重視する保護者向け」なのか「働いている親御さん向け利便性重視」なのかでアプローチが変わります。

ターゲットを定めたら、集客の全体計画を立てます。

いきなり場当たり的にチラシを撒いたりSNS投稿するのではなく、オンライン施策とオフライン施策の両面から適切な方法を選定し、スケジュールを組みましょう。例えば、「開所までにホームページ開設、どなたでも参加できる地域向けイベントリリース、常時SNS週3投稿、定期的に学校や相談支援事業所へ訪問」など簡単な年間計画を作ります。

また、実行した施策は必ず効果検証と改善を行います。

問い合わせ件数や見学者数の推移、保護者からの反応をチェックし、「ホームページからの集客は良かったが、〇〇メディアからの問い合わせは少ない」など結果を分析しましょう。そしてうまくいかなかった原因を探り、次回に活かすPDCAサイクルを回すことが大切です。

そして、「なぜ〇〇からの問い合わせは少なかったのか?」という原因に仮説を立てて、次回のやり方を工夫していくことが重要です。以上が放デイ集客の基本戦略になります。では次に、具体的なオンライン施策とオフライン施策に分けて集客方法を紹介します。

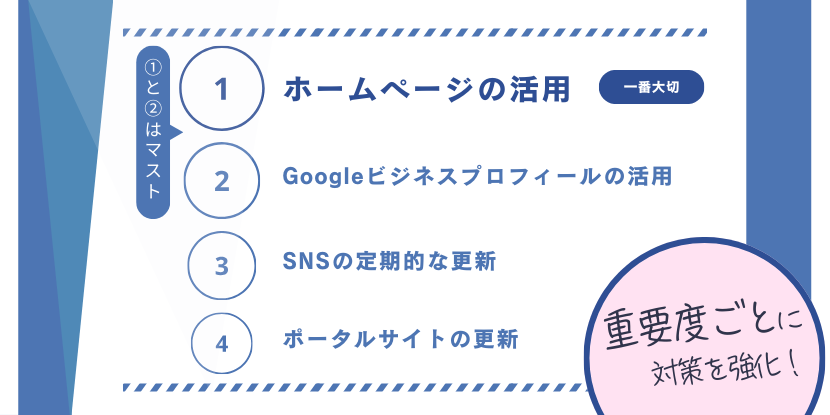

放課後等デイサービスのオンライン集客具体策

ホームページとSNSの活用

オンラインでの情報発信は、現代の集客には欠かせません。多くの保護者はインターネットで放デイ事業所を検索し、比較検討しています。そこで、ホームページとSNSを中心としたオンライン施策を整えましょう。

ホームページを作成・充実させる

放デイのホームページは「事業所の顔」であり、最初の信頼構築の場です。所在地や支援内容、スタッフ紹介、1日の流れ、利用までの手順など保護者が知りたい情報を網羅して提供することが大切です。特に写真や動画を交えて雰囲気を伝えると効果的です。

また地域名+「放課後等デイサービス」で検索された際に上位表示されるよう、SEO対策として様々な対策を講じることが大切です。ホームページについては、別ページの「ホームページの作り方と活用法」で詳しく解説します。

Googleビジネスプロフィールに登録

Googleで地域の放デイを探した際に、地図と一緒に事業所の情報が表示されることがあります。これは、「Googleビジネスプロフィール」というGoogleが無料で提供しているサービスに登録することで表示されるようになります。

このサービスに登録すると、放デイの住所や電話番号、開いている時間、室内外のさまざまな写真、利用された方からの感想(口コミ)などを掲載できるので必ず活用しましょう。特に、利用された方からの口コミで良い評価がたくさんつくと、「ここ良さそうだな」と思って、これから利用を検討する保護者の比較検討の候補に残ります。

>>こちらのページ では放デイ集客と相性の良いGoogleビジネスプロフィールについて、実際の問合せ件数など一部の実数を公開しております。1分ほどで見れる短い内容となっているので、ぜひご覧ください。

SNSで情報発信をする

FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などのSNSは、放デイの日常の活動やお知らせを手軽に発信できるツールとして、保護者の方々との接点を増やし、認知度向上に役立ちます。

ただし、放デイの利用を検討される保護者の方の中には、お子様の凹凸状況など、誰にも知られたくないようなデリケートな相談事を抱えている方も少なくありません。そのため、まずは放デイの公式サイトであるホームページをしっかりと作り込み、検索エンジンからの流入を増やすSEO対策を行うことが最も重要となります。SNSは、ホームページで伝えきれない日常の様子や雰囲気を伝え、親近感を持ってもらうための、あくまでも補助的な役割と捉えるのが望ましいと考えております。

写真や動画が中心のInstagramは、明るく楽しい雰囲気を視覚的に伝えるのに有効です。「インスタで楽しそうな全体活動を見て、子どもに見せたら、すぐに興味を持った!」という声が想定でき、SNSをきっかけに興味や関心を持ち、より詳しい情報を求めてホームページを訪れる保護者の方もいらっしゃいます。

SNSでの情報発信は、ホームページへの誘導を促し、より多くの保護者に放デイを知ってもらうための有効な手段の一つとして活用しましょう。

ポータルサイトに掲載

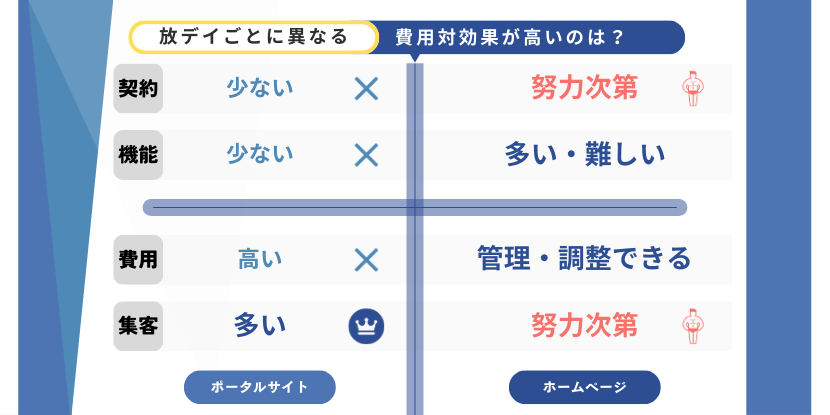

自治体や民間の運営する放課後等デイサービス情報サイト(LITALICO 発達ナビなど)は、多くの保護者が放デイを探す際に利用する選択肢の一つです。これらのポータルサイトに事業所情報を掲載することで、ある程度の問い合わせが見込める可能性はあります。

しかし、これらのポータルサイトへの掲載には費用が発生する場合が多く、その費用対効果は慎重に検討する必要があります。

ポータルサイトを利用する保護者の方は、複数の事業所を比較検討していることが多いため、ホームページからの問合せに比べ、契約率が下がる可能性が想定できます。例えるなら、飲食業界におけるポータルサイトのように、広範囲に情報が届く反面、費用が高く、競争も激しいという側面があります。

これらの点を踏まえると、ポータルサイトへの掲載は、集客戦略の一つとして捉えつつも、費用対効果をしっかりと見極めることが重要です。ポータルサイトだけに依存するのではなく、自社のホームページの充実やSEO対策、地域との連携など、他の集客方法とバランスを取りながら検討することをおすすめします。

オンライン集客施策のまとめ

これらオンライン施策では、どの側面においても一貫して事業所の魅力や強みを打ち出すことが重要です。他社との差別化ポイント(例えば独自の療育&支援内容や専門資格を持つスタッフ在籍など)は積極的にPRしましょう。差別化については後述の「競合と差別化しながら利用者を増やす方法」で詳述します。

集客施策の投資効率(費用対効果)を計算してみよう!

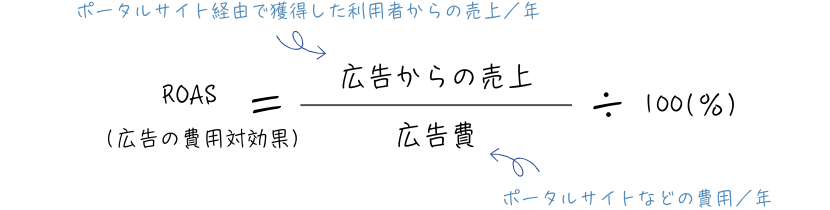

以下でご紹介するROASとは、主に広告の費用対効果を表す指標です。使った費用に対して、どれだけの売り上げが返ってきたのかを「%」で表したものです。広告から発生した売り上げを広告費用で割って算出します。

この計算式は、広告や施策にかけた費用に対して、どれくらいの売上が得られたのかを把握したい場合に便利です。広告の費用対効果を売上ベースで測る指標として「ROAS(ロアス)」とも呼ばれます。

この計算式は、広告や施策にかけた費用に対して、どれくらいの売上が得られたのかを把握したい場合に便利です。広告の費用対効果を売上ベースで測る指標として「ROAS(ロアス)」とも呼ばれます。

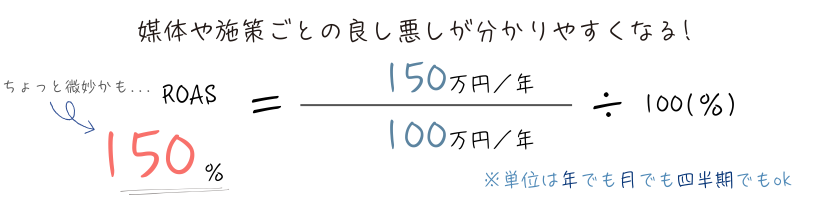

ROASの計算式は、「広告からの売上÷広告費×100(%)」です。広告からの売上が150万円で、広告費が100万円の場合、150万÷100万×100%でROASは150%となります。(一般的には、200%を超えると良好とされています)

ROASの計算式は、「広告からの売上÷広告費×100(%)」です。広告からの売上が150万円で、広告費が100万円の場合、150万÷100万×100%でROASは150%となります。(一般的には、200%を超えると良好とされています)

ROASの計算式に、かかった費用と発生した売上を入れるだけで算出できるので非常に便利です。例えばGoogle広告は〇%、SEO会社への費用は〇%、発達ナビの掲載費用は〇%と、それぞれ算出していくと、並行している施策の中で最も効率的な施策が値の大小で判断できるのがポイントになります。

オフライン集客の具体策

地域連携とイベント活用

インターネット以外のオフライン集客も依然として効果的です。人と人との繋がりや直接的な情報提供が信頼に結びつきます。以下に主要なオフライン施策を紹介します。

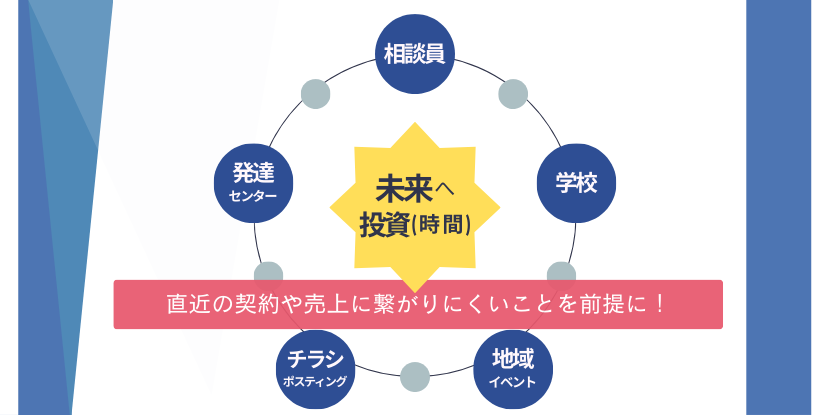

相談支援事業所や学校等への訪問

相談支援事業所や発達支援センター、特別支援学校・学級の先生方に事業所を知ってもらうことは非常に重要です。

定期的にパンフレットを持参して挨拶に伺い、空き状況や支援内容を伝えたり、課題やお困りごとなどをヒアリングします。「顔を合わせて情報提供することで信頼感が高まるため、いざ放デイが必要となった際にご紹介に繋がりやすくなります。

チラシ・パンフレットの配布

地域の児童発達支援センターや子供の発達に関わるクリニック、子育て支援施設などにチラシを置かせてもらったり、関連イベントで配布したりしましょう。チラシには事業所の特徴やプログラム内容、駐車場の位置やアクセスのしやすさ、連絡先やQRコードを分かりやすくまとめ、保護者の目に留まるデザインにします。また、ポスティング(郵便受けへの投函)を行うのも方法です。ポスティングの反響率は約00.1~0.3%といわれており、10,000枚のチラシを配ったときにおよそ1~30件の反応を得られる計算になります。こちらも前述したROAS(広告費用対効果)の計算式で予め試算しておくと良いですね!

地域イベントや見学会の開催

地域の福祉イベントや相談会にブース出展したり、事業所で見学会・体験会を定期開催したりするのも少し効果があります。

イベントは新規利用希望者に直接アプローチできる機会です。保護者向け講演会や子ども向けの工作教室などを開けば関心を持つ親子が集まり、そのまま利用検討に繋がることがあります。参加者には次のアクション(個別相談や体験利用など)を促す工夫も忘れずに。

オフライン集客施策のまとめ

オフライン施策では、とにかく地域に溶け込むことが大切です。

事業所近隣の児童館や公園、学童を運営する法人、民生委員・児童委員に顔を売ったり、地域の子育てサークルに協力したりといった地道な活動が信頼に繋がり、「○○なら安心」「困ったら○○に相談してみて」と評判が広がります。こうした口コミは広告費をかけずとも継続的な利用者獲得に寄与するでしょう。

競合と差別化しながら利用者を増やす方法

多数の放デイ事業所が乱立する中で集客を成功させるには、競合他社との差別化が鍵となります。単に他と違うサービスを提供すれば良いわけではなく、それが保護者や子どもにとって価値があることが重要です。差別化の視点として、以下の3つの軸がわかりやすいです。

- 手軽さの軸 利用のしやすさで選んでもらう(例:立地の良さ、送迎範囲や時間、夕方遅くまでサービス提供をしていたり土曜対応など)

- サービス品質の軸 療育の質や支援内容で選んでもらう(例:専門スタッフ在籍、独自のプログラムなど)

- 親密さの軸 利用者への対応やフォローの手厚さで選んでもらう(例:個別支援計画草案の充実、学校などの関係者との連携、家庭との連携支援、利用者向けLINEフォローアップなど)

保護者は基本的に「サービスの質」と「安心できる環境」を最重視する傾向があります。したがって、特に療育内容(サービス軸)や子ども・保護者への対応(親密軸)で他社にない強みを打ち出せると理想的です。

独自の強みを発見するには?

独自の強みを発見するには、現場スタッフだけで考えるのではなく「放デイを卒業した利用保護者にアンケートを取る」「インターネットで(放課後等デイサービス 選び方)と検索して保護者目線の意見を調べる」ことも有効です!

保護者が実際に何を評価しているかを把握し、自社のどの特徴に価値を感じてもらえているのかを探りましょう。

例えば「スタッフが絵を教えるのが上手!」「運動プログラムで授業中、座っている時間が増えた!」など、保護者の声にこそ強みのヒントがあります。

強みが見つかったら、あらゆる場で発信します。ホームページのトップページやパンフレットのキャッチコピーにその強みを掲げ、見学説明時にも必ずアピールしましょう。「○○ができるのは当事業所」「△△に力を入れています」と明言することで印象付けられます。差別化ポイントはチラシでも目立つようにデザインしてください。例えば競合にないプログラムが売りなら、チラシのタイトルに大きく記載し、実際の写真やイメージ画像も載せると良いです。

なお、差別化とは言っても基本品質を疎かにしないことも重要です。例えばIT寄りで斬新なプログラムを導入しても、ルール管理や安全対策が不十分では選ばれません。まずは当たり前の安心・安全・丁寧な支援を提供した上で、その先の付加価値として独自性を追求しましょう。

継続的な集客を行うための施策

集客は一度成功して終わりではなく、常に定員稼働を維持するための継続的な活動が求められます。

年度替わりや卒業等で利用者が抜ければ新たな募集が必要ですし、人気放デイでも油断すると徐々に空きが出るものです。以下、集客や利用率を安定させるポイントを挙げます。

定期的な情報発信と露出

ホームページの更新やSNS投稿、地域へのチラシ配布など、露出を途切れさせないようにします。「いつ見ても活動している」という状態を作ることで認知を保ち、人気の放デイでも「最近空きが出たらしい!」という情報も届きやすくなります。

利用者満足度の向上

既に利用している子どもと保護者の満足度を高く維持することが、結果的に最も強力な集客策です。

子ども達に対する全ての品質を向上させ、保護者とのコミュニケーションを密に取りましょう。多くの事業所でも送迎時のやり取りは積極的に行っているかもしれませんが、夕食や支度の時間と重なっていたりで、送迎時の短い時間だけでなく、より時間をかけてフォローアップできる時間があってもいいと考えています。

夜な夜な感極まった保護者が、どんな環境下でも相談ができるLINEは、当サイトの集客支援先では大変人気があります。LINEを効率的・自動的に活用することで、毎月の利用率を20%以上も改善した成功事例もあります。満足した保護者は自然と周囲に良い評判を広めてくれ、保護者間でのネットワークやコミュニティから新規紹介に繋がります。

ネット広告や検索対策の強化

予算に余裕があれば、Google検索広告(リスティング広告)も検討します。特に新規開所直後など短期で利用者を集めたい場合、ウェブ広告に投資することで「○○市 放課後等デイサービス」で広告そのものの上位露出を狙い、問い合わせを増やすことができます。また、地域名やお困りごとキーワード(例:「小3 学校へ行かない ○○市」など)で自社サイトがヒットするようコンテンツを追加するのも非常に有効です。

専門家や第三者の力を借りる

もし、自分たちだけで集客の方法を考えつくしたら、外部のWEBコンサルタントや集客支援サービスに相談してみるのも良いでしょう。客観的な意見を聞くことで、自分たちでは思いつかなかった新しいアイデアが見つかることがあります。

ただし、注意したいのは、一般的なホームページ制作会社やWEBコンサルティング会社、広告代理店などは、児童福祉や発達障害、支援内容といった分野の専門用語や独特の考え方を十分に理解していない場合が多いということです。そのため、話がスムーズに進まなかったり、的外れな提案をされてしまうこともあります。

私たち「とある放デイのはなし」は、実際に放デイの立ち上げから運営までを経験してきたスタッフのみで運営しています。一般的な企業とは一線を画す、専門性と実践に基づいた集客支援を提供できることが強みです。

放課後等デイサービスの集客の成功事例

最後に、実際の放課後等デイサービスの集客における成功事例をまとめている私たちのページを紹介します。先輩放デイたちがどのような工夫で利用者を増やしたのかを知り、放デイ集客のヒントにしてみてください。

これまで放課後等デイサービスにフォーカスした、集客支援を提供続け様々な事例から勘案すると、「自分たちの事業所に合った方法」と「相性の良いパートナー企業」によって、施策自体を継続して行うことが大切です。

多様な集客施策、日常の魅力発信によるファン作りなど、アプローチは課題や施設ごとに異なりますが、最終的にどのような施策や方法を選ぶにしても、自分たちの放デイならではの強みをしっかりと理解し、それを丁寧に伝えていく方法やパートナーが大切です。

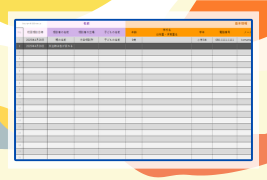

放デイ事業者様向けご相談管理シートの簡単ダウンロード!

新規相談やお問い合わせを効率的に管理しませんか?このExcelテンプレートを使えば、相談内容、進捗状況、緊急度などを一元管理し、スムーズな社内共有、問合せ対応業務の属人化防止につながります。

放課後等デイサービスの主な相談項目を網羅!ドロップダウンリストで簡単入力いただけます。スタッフごとに名前を変えたり、進捗状況に合わせて色分けなども可能です。

\ 面倒な項目入力なしでご利用いただけます /

できることから、すぐ実践しよう!

放課後等デイサービスの集客は一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、本記事で紹介したように基本戦略を押さえつつオンライン・オフライン両面で粘り強く実践すれば、必ず利用者は増えていきます。大切なのは「試行錯誤を繰り返し、改善を積み重ねる姿勢」です。

まずは現状を分析し、足りない施策から着手してみてください。例えばホームページが無ければ早急に作成し、卒業した利用者の声を掲載する。地域への周知が弱ければチラシ配布や関係機関訪問を計画する。SNSはアカウントを開設し、週1回でも情報発信を始めてみましょう。できることからすべて実践することが、集客成功への近道です。 継続的な集客によって安定運営が実現すれば、より良い療育サービスの提供に専念できます。ぜひ本記事の内容を参考に、今日からの集客施策に役立ててください。皆様の事業所の特色を活かした集客で、多くの子どもたちとご家族に笑顔を届けましょう。

大切なお知らせ

本記事を最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

一つの放デイが利用者を増やし、支援を継続できるようになる。それは、未来を切り拓くための肝心な一歩です。支援や療育が続くことで救われる子どもたちが増え、そこで生まれる笑顔や安心は、新たな可能性を広げていく力になります。

私たちは、その一歩を共に形にするパートナーでありたいと考えています。事業者様それぞれが抱える課題や難題を解決し、施設の魅力を最大限に引き出すお手伝いを通じて、支援の輪が自然と広がっていく未来を目指しています。

まずは皆様の未来を。そして、その先に続く可能性を共に形成していければと考えております。